どうもこんにちは!

サバ缶(@tech_begin)です。

日常生活で疑問に思ったこと、知りたいことがあれば検索をしますよね。

そんな当たり前に溶け込んでいる「検索」について、今回は深掘りしていきます。

- 「検索」という行為について

- 「検索力」が「技術力」に直結することについて

開発をしていて、エラーなどに悩んでいる。

だけど、調べ方がよくないのか求めている情報に辿り着けない。

そんな悩める初学者へ向けた記事の内容になっています!

「検索」という行為で情報格差が生まれている

サバの煮付けを作りたいけど、

材料これで合ってるかな?

いま話題のあの店!

クチコミはどうなんだろう?

こういった疑問や好奇心から、検索を行います。

しかし、その検索という行為が当たり前になる一方、調べ方が分からない・欲しい情報が手に入らないということも起きています。

検索という行為は、受動的ではなく能動的な行為です。

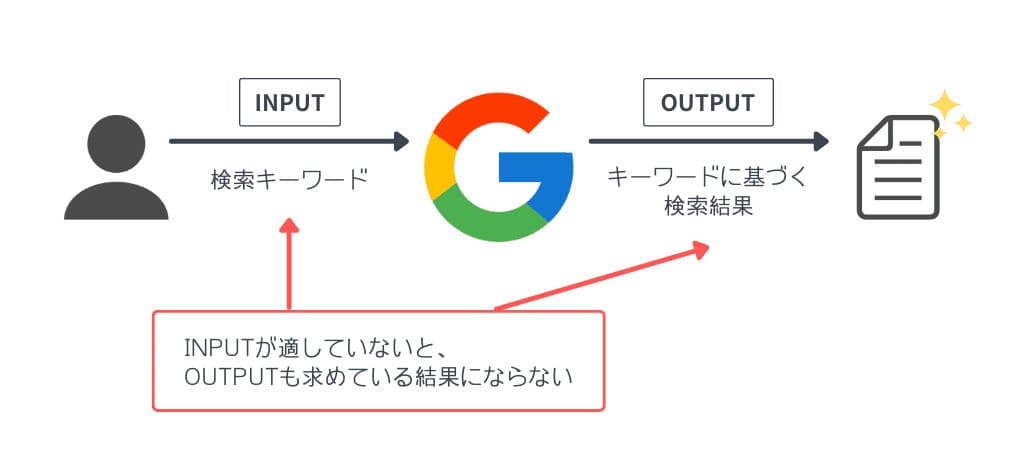

検索の流れをものすごく抽象化してみました。

このINPUTの情報が適していなければ、OUTPUTの情報も求めている情報に辿り着けないということになります。

INPUT……つまり検索キーワードをどのような文言で調べるかが、重要になってくるんです。

『フィルターバブル』という事象によっても、情報の差が生まれることがあります。

何かに興味を持ち、調べて、深堀し、いつの間にか信者と呼ばれるほどに信じ込んでしまっている……。

自分が欲しい情報だけを調べているので、思考が偏るというケースもあるようですね。

現代の生活において、検索によって人生が変化することも少なからずあると言えます。

ITエンジニアの検索力は、技術力に直結している(と考える)

上記では「生活」にフォーカスを当てました。

ここからは「エンジニア」にフォーカスを絞って見ていきます。

エンジニアにとって技術調査は必須

エンジニアは、PCに向かって一気にプログラミングしているわけではありません。

必ず「技術調査」という作業が行われます。

- どの技術を使えばその仕様(要望)に応えられるか?

- 本当にその仕様(要望)に沿って実装できるか?

不確実な記憶ではなく、インターネット上にある膨大な情報を元に調査を進めていきます。

若手・初心者エンジニアに足りないもの

言語仕様の把握がまだ足りていない、

設計能力が足りていない、

顧客とのコミュニケーションが難しい、

……など若手エンジニアにはさまざまな課題があると思います。

わたし自身の経験を踏まえると、中でも『調べる力』の弱さがネックだと強く感じます。

どう対策したらいい?

『1つ1つの意味を知ろうという思いが足りていないこと』

これが原因の1つだと思います(あくまで主観です)。

エラーや不具合が起きた時、付け焼き刃でその場限りの対応をしようとしてしまいがちです。

その結果、分からないまま突き進んで、さらには適していないキーワードで検索するため、余計に求めている結果に辿り着けなくなってしまいます。

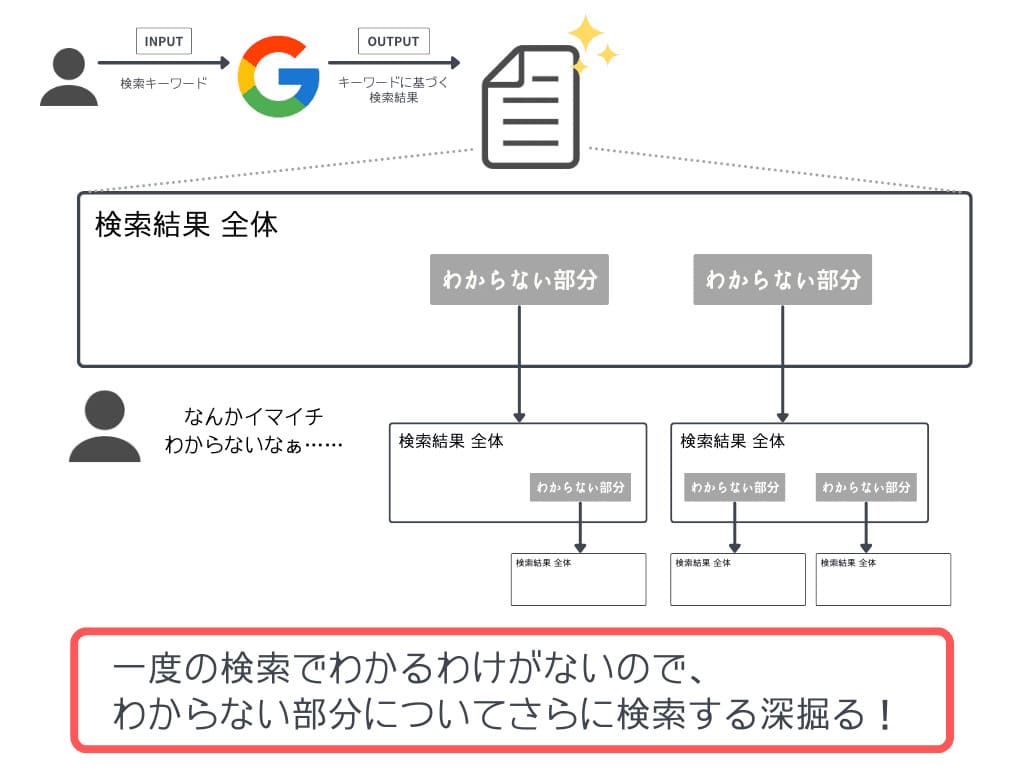

技術調査においては、一度の検索で解決することはそうそうありません。

わからないことがあれば、その分からないことについて調べて、さらに分からないことがあれば……とその繰り返しです。

もちろん、個々人の持つ知識量によって検索キーワードが左右することがあります。

それは仕方ないと思います。日々の学習で補っていくしかありません。

しかし、検索するコツやテンプレートをあらかじめ知っておくことで、多少はカバー出来るのではないかと考えています。

もしかして、検索力って生きていく上でめっちゃ大事……?

- INPUTとなる検索キーワードが適していないと、求めている情報が得られない

- フィルターバブルによる情報の偏りを防ぐ

- 技術調査は技術力に直結する

したがって、検索能力はとても重要だと言えます。

ごめん、

「生きていく上で……」はちょっと言い過ぎたかも。

まとめ

わたしは小学生の頃からPCに触れてきました。検索エンジンとも長年付き合いがあります。

いわば「デジタルネイティブ」と呼ばれる世代です。それを踏まえて今感じることは

- ひとつの視点からではなく、多数の視点で物事を見る。

- 反対の意見についても調べることの重要性

- 1つの記事で解決することは少ない。

- 複数の記事を見て、わからない用語を穴埋めしていくように順々に調べていく

検索するコツについて

さて、検索能力の重要性について触れたところで、

次の記事では実際に検索のコツを紹介していきます!

ぜひご活用ください!